Palazzo Belmonte Riso

Cari amici, oggi vi porto alla scoperta dell'antico palazzo nobiliare dei Ventimiglia, l'attuale Palazzo Belmonte Riso sede del museo d'arte contemporanea.

La storia del Palazzo dei Ventimiglia di Belmonte, inizia

nel XVIII secolo quando venne completamente riprogettato dall’architetto

Giuseppe Venazio Marvuglia per volere di Emanuele Ventimiglia, principe di

Belmonte, in seguito all’acquisizione di fabbricati limitrofi alla residenza

nobiliare di origine cinquecentesca appartenente alla famiglia Afflitto.

La stessa che sorgeva sull’attuale area di Palazzo Riso

venne completamente demolita con lo scopo di realizzare una nuova e più ampia

dimora nobiliare per il principe, estendendosi fino i limiti dei nuovi edifici acquistati.

Nacque così un nuovo palazzo a pianta rettangolare e di tre piani fuori terra

impostato lungo due corti coassiali, espressione della magnificenza

tardo-barocca e rigore neoclassico.

La continua stratificazione di soglie storiche è

caratteristica intrinseca di Palazzo Riso, nonché dell’insula di Belmonte,

nonché dell’intero centro storico di Palermo e rappresenta un tema fondamentale

del progetto di tesi di ampliamento del Museo Riso.

Palazzo Belmonte Riso si trova nel centro storico di Palermo

nell’area del Cassaro alto che costituisce il nucleo più antico della città.

Questo nucleo orograficamente definito a nord e a sud dagli antichi alvei dei fiumi

Papireto e Kemonia è visibile tutt’ora dalla presenza di notevoli salti di

quota.

Il fronte principale di Palazzo Belmonte Riso si affaccia direttamente

sul Cassaro, oggi via Vittorio Emanuele II. La strada venne tracciata con la

creazione stessa della città da parte dei Fenici, e tagliava in due parti l’agglomerato

collegando l’originario porto, l’antica Paleapoli alla Neapoli posta subito alle

spalle della città. Questa strada diventerà con il consolidarsi della struttura

urbana l’asse portante che fino al XVI secolo caratterizzerà gli sviluppi

urbanistici di Palermo. Il suo nome ha origine araba, deriva dalla parola al Qasr

che significa “fortificato”.

Come frequentemente accade per le dimore nobiliari che

spesso si compongono per successive addizioni di lotti adiacenti anche la

storia di Palazzo Belmonte Riso è strettamente collegata alle sorti di tutto il

suo intorno.

Sebbene la nascita effettiva dello stesso avvenne solo nella

seconda metà del XVIII secolo, è bene approfondire le vicende che già nei

secoli precedenti interessarono l’area del Palazzo.

Nel 1416, venne registrata la cessione di un vasto complesso

edilizio della contrada di San Biagio da parte della famiglia Filangeri alle

famiglie Afflitto e Calvello. Fu Pietro Afflitto ad acquistare da Isolada

Filangeri un hospicium magnum, situato lungo il Cassaro tra la contrada San

Biagio e la Vanella del Cancelliere, comprensivo di teatri, cortili e botteghe, tutto in rovina.

Intorno al 1428 Pietro Afflitto integra gli edifici prospicienti il Cassaro, ad

angolo col vicolo del Cancelliere, componendoli in forma palaziale con un piano

terreno, un primo piano con finestre e con una torre.

Nell’intervallo compreso tra il 1424 e il 1482 si attesta la

ricostruzione dell’antica chiesa di San Biagio che verrà distrutta circa un

secolo dopo, nel 1526 per volere della famiglia Balsamo con l’intento di

costruirne un’altra più grande sulla piazza del Cancelliere, per fare posto a

quello che sarà il palazzo Ventimiglia di Geraci.

Il 2 settembre 1527, Elisabetta Morso, vedova di Vincenzo

Afflitto ottiene l’elevazione feudale di un fondo allodiale detto “Mezzagno”,

situato a sud-est di Palermo e la conseguente concessione del relativo titolo di

Principe di Belmonte.

Il 12 luglio 1567, venne deliberato dal Senato cittadino

l’allargamento della strada del Cassaro.

Probabilmente le famiglie palermitane più influenti del

tempo, quali gli Afflitto, i Castrone e i Beccadelli Bologna, le cui residenze

si attestavano lungo l’asse, influiscono su questa scelta, così da conferire

una maggiore visibilità ed importanza ai loro palazzi. A conferma

dell’importanza della famiglia Afflitto e della loro residenza, durante i lavori

sul Cassaro, la facciata non viene intaccata.

Nel 1661 si registra il passaggio di proprietà del palazzo

dagli Afflitto ai Ventimiglia, in seguito al matrimonio tra Ninfa Afflitto con

Francesco Ventimiglia.

Nel 1725, con la trasmissione del palazzo a Giuseppe Emanuele III Ventimiglia, principe e fondatore di Belmonte Mezzagno, inizia la vera rifondazione

architettonica di tutto il futuro complesso palaziale.

Nel 1725, con la trasmissione del palazzo a Giuseppe Emanuele III Ventimiglia, principe e fondatore di Belmonte Mezzagno, inizia la vera rifondazione

architettonica di tutto il futuro complesso palaziale.

Nel 1728, probabilmente, l’architetto Ferdinando Fuga

partecipa ai lavori resi necessari dal terremoto che nel 1726 colpì la città di

Palermo. Durante questa fase il principe avvia l’acquisizione di fabbricati

limitrofi per la realizzazione di un nuovo palazzo. Così nel 1760 avviene la

transizione tra il Principe di Belmonte e il marchese Geraci per sancire tutte

le servitù che si sarebbero create con la nuova realizzazione del palazzo.

Per il progetto di ricostruzione venne eseguito un modello

ligneo, avvalendosi degli architetti Nicolò Palma e Giovanni del Frago. Sarà

poi Giuseppe Venazio Marvuglia a proseguire i lavori al palazzo che saranno ultimati

nel 1784.

Nel 1834 in seguito alla morte di Giuseppe Emanuele

Ventimiglia, il palazzo viene trasmesso in eredità alla nipote Marianna, moglie

del Principe di Pandolfina. Nel 1841, il figlio di Marianna, Ferdinando Monroy,

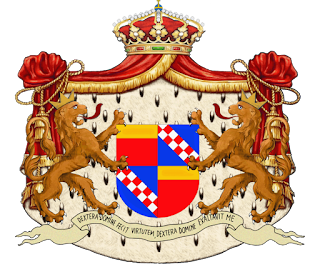

vende il palazzo a Pietro Riso, barone di Colobria. Il passaggio di proprietà è

suggellato nello stemma del palazzo: allo scudo dei Ventimiglia viene infatti aggiunto

un braccio con una mano che regge un mazzo di spighe, emblema dei nuovi

proprietari.

Aldilà delle modificazioni che interesseranno Palazzo Riso

dal XVIII secolo sino ad oggi, e che verranno trattate più avanti, è necessario

segnalare come le vicende legate ai conflitti bellici della Seconda Guerra

Mondiale abbiano profondamente alterato la lettura di questi luoghi. Gli

sventramenti causati dai bombardamenti cancellarono i limiti ben definiti e

compatti degli isolati urbani divenendo un continuum spaziale di vuoti, ruderi e macerie. Di tutta

l’insula descritta le alterazioni maggiormente visibili si hanno sul sistema di

piazza del Gran Cancelliere con la perdita della chiesa di San Biagio, del

convento del Gran Cancelliere e del palazzo Lanza; nel sistema di piazza

Bologni l’ala occidentale di Palazzo Ugo e parte dei prospetti dei palazzi che

ne determinano la quinta; sul lato occidentale di Palazzo Riso nel crollo di parte di Palazzo Geraci con la

conseguente chiusura del vicolo di San Biagio.

Oggi sull’area dove insisteva il convento e la chiesa del

Gran Cancelliere sorge una scuola elementare; Palazzo Lanza è stato ricostruito

seguendo un restauro filologico; Palazzo Geraci è stato lasciato a rudere e l’area

su cui sorgeva la chiesa di San Biagio è un grande vuoto unito a quello rimasto

dalla perdita dell’ala occidentale di Palazzo Belmonte Riso.

La posizione strategica ha sempre permesso a questo luogo di

rivestire un ruolo centrale nelle vicende

di Palermo. L’ingresso avviene dalla via Vittorio Emanuele,

nonché l’arteria più antica della città lungo la quale sono presenti numerosi

monumenti palermitani, tanto da aver assicurato alla stessa l’appellativo di via

Marmorea.

La realizzazione del palazzo impegnò l’architetto Marvuglia

per circa quattro anni, a partire dal 1780 fino al giugno 1784 giorno

dell’inaugurazione. Purtroppo non sono stati rinvenuti alcuni disegni o rilievi

redatti dallo stesso architetto ad eccezione del prospetto lungo il Cassaro, ma

all’interno di una raccolta di disegni e incisioni intitolata Architecture moderne de la Sicilie, due

disegni datati 1789, quindi posteriori di solo 5 anni alla realizzazione del

palazzo, hanno attirato la nostra attenzione: un’ipotesi di rilievo della

pianta del piano terra del palazzo, e una sezione centrale che propone il

disegno del prospetto di un’ala del palazzo

nobiliare. I disegni vennero realizzati da Jacob Ignaz

Hittorff, architetto e archeologo tedesco, e dal suo discepolo Karl Ludwig

Wilhelm Zanth.

Sebbene il palazzo si attesti su antiche preesistenze, non è

stata trovata alcuna motivazione per pensare che la nuova fabbrica sia stata

costruita con riferimenti a quella antecedente completamente demolita per

volontà del principe; si può affermare che l’unico condizionamento sia stato

rappresentato dalla forma dell’isolato. La composizione del nuovo palazzo è retta

dal regolare e solenne tracciato ordinatore degli spazi di rappresentanza che

al piano terra si articolano in due cortili introdotti da portici colonnati e

conclusi, al termine di una lunga prospettiva, nello scalone d’onore

incorniciato da due fontane di modeste dimensioni. Intorno ai due cortili si

attestavano vasti locali di servizio: in particolare, nel primo, la

Cavallerizza Grande, la pagliera, le abitazioni degli stallieri e le rimesse

per le carrozze; nel secondo la cucina principale, la carboniera e la cantina.

Secondo la descrizione e i disegni degli architetti tedeschi

Hittorff e Zanth, lo scalone portava, al primo piano a una loggia rivolta sul

secondo cortile. Da qui, dopo una serie di ambienti di rappresentanza, si giungeva

all'appartamento d’apparato, disposto lungo il fronte della via Vittorio

Emanuele II, sopra l’atrio di ingresso e le attigue botteghe e preceduto da una

terrazza aperta sulla prima corte. La camera da letto del principe, così come

la cappella, la stanza degli armadi, vari guardaroba e scale segrete che

conducevano all’ultimo piano, dovevano trovarsi sul lato opposto al percorso

appena descritto.

L’ultimo piano era caratterizzato da una pianta differente

rispetto quella del primo piano: essa si estendeva solo fino il primo cortile,

come visibile dall’ipotesi ricostruttiva in alzato di Hittorff e Zanth.

Tutte queste deduzioni rispetto l’ipotetico assetto

originario di Palazzo Riso sono state possibili grazie i rilievi degli

architetti tedeschi. In aggiunta è stato possibile riscontrare peculiarità tra

sette differenti dimore storiche, compreso Palazzo Riso, tutte di origine

settecentesca e raccolte nel volume Architecture moderne de la Sicilie.

Possiamo sintetizzare in tre punti fondamentali i caratteri tipologici

principali del palazzo urbano settecentesco in Sicilia. In tutti i casi è stata

riscontrata una ricomposizione ordinata attorno a nuovi nuclei fondativi quali,

per esempio, cortili, caratterizzata dalla continua ricerca di valorizzazione dell’enfilade

prospettica secondo l’asse di rappresentanza che dall’ingresso conduce lo

sguardo sino a un elemento architettonico scenografico. In seconda istanza

la realizzazione ex novo di percorsi di rappresentanza distinti da quelli

privati. In ultimo, diverso utilizzo dei piani: piano terra caratterizzato da botteghe

e spazi da affittare, il primo mezzanino come residenza per la servitù e altri

spazi di servizio, al piano nobile sale di rappresentanza, gallerie, e la

camera da letto del nobile, mentre al secondo mezzanino si trovava la residenza

dei restanti membri della famiglia.

Il prospetto principale di Palazzo Riso sul Cassaro è

fortemente caratterizzato da due ordini: quello basamentale trattato a bugnato,

risulta scandito dall’alternanza di cinque aperture verso strada di cui quella centrale

affiancata da colonne, fa da ingresso al palazzo. Tra le aperture coppie di

lesene sormontate da mensole pendule sostengono la lunga balconata che corre

per tutta la lunghezza del prospetto. Da essa si innalza l’ordine gigante di

paraste con capitelli ionici che, sormontate da una trabeazione di coronamento inquadrano

le aperture del piano nobile e del piano superiore. Sopra gli alternati timpani

curvilinei e triangolari del piano nobile in corrispondenza del balcone

centrale, trova posto lo stemma in marmo della famiglia Ventimiglia sostituito

poi da quello della famiglia Riso. Le aperture del secondo piano presentano ognuna

un balcone sorretto da mensole in calcare.

Il prospetto principale di Palazzo Riso sul Cassaro è

fortemente caratterizzato da due ordini: quello basamentale trattato a bugnato,

risulta scandito dall’alternanza di cinque aperture verso strada di cui quella centrale

affiancata da colonne, fa da ingresso al palazzo. Tra le aperture coppie di

lesene sormontate da mensole pendule sostengono la lunga balconata che corre

per tutta la lunghezza del prospetto. Da essa si innalza l’ordine gigante di

paraste con capitelli ionici che, sormontate da una trabeazione di coronamento inquadrano

le aperture del piano nobile e del piano superiore. Sopra gli alternati timpani

curvilinei e triangolari del piano nobile in corrispondenza del balcone

centrale, trova posto lo stemma in marmo della famiglia Ventimiglia sostituito

poi da quello della famiglia Riso. Le aperture del secondo piano presentano ognuna

un balcone sorretto da mensole in calcare.

Commenti

Posta un commento